メキシコの「死者の日」がよく解る話。(笑)

世にある旅行や海外生活について、

ほぼ毎日行き当たりばったりに、

メキシコ現地から好き勝手に書いている、

ゆるすぎるメキシコブログ【キオテ通信】です。

成田から直行便でたったの12時間、

2022年の年末年始の海外旅行、2023年の春休み旅行、

メキシコ観光は弊社におまかせを。

前回の続きです~👇

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-2/"]2/4[/su_button]

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-1/"]1/4[/su_button]

前回の続きです~👇

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-2/"]2/4[/su_button]

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-1/"]1/4[/su_button]

日本や他国ではマリーゴールドとして知られていますよね。

正確には、

センポウァルソチトゥル(Cempohualxóchitl)。

「20の花」という意味。

「20」という数字は、

マヤ暦やメシカ暦でも登場する数字。

20日x18ヵ月+5日=365日(シウポウァリ)

13日x20週=260日(トナルポウァリ)

マヤ暦の一つクエンタ・ラルガ暦(ロング・カウント)も、

360日(ハァブ)

7,200日(カトゥン)

144,000日(バクトゥン)

という風に「20」の倍数です。

👆いずれにも「20」という数字が絡んでます。

👇これはマヤの数字なんですが、

0から始まって19で終わっています。

全部で「20」。

日本や他国ではマリーゴールドとして知られていますよね。

正確には、

センポウァルソチトゥル(Cempohualxóchitl)。

「20の花」という意味。

「20」という数字は、

マヤ暦やメシカ暦でも登場する数字。

20日x18ヵ月+5日=365日(シウポウァリ)

13日x20週=260日(トナルポウァリ)

マヤ暦の一つクエンタ・ラルガ暦(ロング・カウント)も、

360日(ハァブ)

7,200日(カトゥン)

144,000日(バクトゥン)

という風に「20」の倍数です。

👆いずれにも「20」という数字が絡んでます。

👇これはマヤの数字なんですが、

0から始まって19で終わっています。

全部で「20」。

この「20」という数字が意味するものとは・・・

センパスチルはメキシコ生まれの花。

ちょうどこの時期に咲き誇り、

季節を終えると胞子を地面に落し、

その今期の生涯を終えます。

しかし翌年にはまた生まれ変わるんですね。

だから新な「生」を生む花となったんです。

あとは、

センパスチルの花は太陽光を吸収して光を放つと考えられ、

死者が迷わずに到着できるように「道」を造ります。

ただこれは、

植民地以降に広まったという説が有力。

この「20」という数字が意味するものとは・・・

センパスチルはメキシコ生まれの花。

ちょうどこの時期に咲き誇り、

季節を終えると胞子を地面に落し、

その今期の生涯を終えます。

しかし翌年にはまた生まれ変わるんですね。

だから新な「生」を生む花となったんです。

あとは、

センパスチルの花は太陽光を吸収して光を放つと考えられ、

死者が迷わずに到着できるように「道」を造ります。

ただこれは、

植民地以降に広まったという説が有力。

👇ピニャタは陶器だった

👇ピニャタは陶器だった

カトリックの年中行事の最期のものとなるカンデラリア祭。

これは当時の人々の農業の始まりを祝う習慣に合わせています。

ザックリと、

メキシコの「死者の日」にはこんな背景があるんです。

カトリックの年中行事の最期のものとなるカンデラリア祭。

これは当時の人々の農業の始まりを祝う習慣に合わせています。

ザックリと、

メキシコの「死者の日」にはこんな背景があるんです。

「死者」=「ガイコツ」と直結させたいのが人の常。

実はこの習慣というのはヨーロッパです。

元々のメソアメリカにはガイコツを死者の日にお供えするっていう習慣はなかった。

強いて「ガイコツ」が出て来るとすれば、

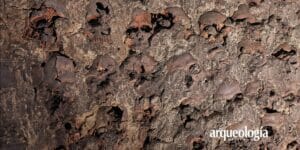

アステカで知られるメシカ帝国の習慣に、

ツォンパントゥリ(Tzompantli)という、

「ガイコツ台」を設けていました。

「死者」=「ガイコツ」と直結させたいのが人の常。

実はこの習慣というのはヨーロッパです。

元々のメソアメリカにはガイコツを死者の日にお供えするっていう習慣はなかった。

強いて「ガイコツ」が出て来るとすれば、

アステカで知られるメシカ帝国の習慣に、

ツォンパントゥリ(Tzompantli)という、

「ガイコツ台」を設けていました。

このメシカのツォンパントゥリは、

宗教的と言うより、

政治的な意味合いが強いと考えられ、

「死者を敬う」とはかけ離れた意味をもちます。

じゃあどこから登場したのかと言うと、

カタファルコという棺台。

その上に立つ「ガイコツ」です。

👇これ

このメシカのツォンパントゥリは、

宗教的と言うより、

政治的な意味合いが強いと考えられ、

「死者を敬う」とはかけ離れた意味をもちます。

じゃあどこから登場したのかと言うと、

カタファルコという棺台。

その上に立つ「ガイコツ」です。

👇これ

スペイン語ではMuerte triunfanteと言うんですが、

適用な和訳が見つかりません。(苦笑)

Muerteは死者、

Triunfanteは成功した、勝ち誇った

と言う意味。

何が成功で勝ったのかというと、

「復活」の象徴です。

平でも上司でも社長でも会長でも名誉会長でも創業者でも、

はたまた一国の大統領、世襲制の国王だって、

「死」は間違いなく誰にでも訪れること。

この世の唯一の絶対真理。

みんな死んじゃえば同じ死者。

そこでキリスト教が「売り」にしているのは「復活」。

キリストさんがそうされたように。

永遠の魂ってやつです。

その「勝ち誇ったガイコツ」が、

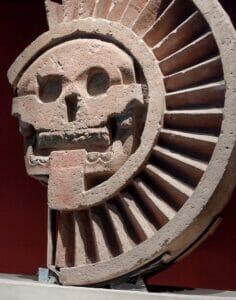

メソアメリカの地下の世界の神ミクトゥランテクトゥリと融合します。

👇テオティワカンで発見されたメシカ製のミクトゥランテクトゥリ神の彫刻

スペイン語ではMuerte triunfanteと言うんですが、

適用な和訳が見つかりません。(苦笑)

Muerteは死者、

Triunfanteは成功した、勝ち誇った

と言う意味。

何が成功で勝ったのかというと、

「復活」の象徴です。

平でも上司でも社長でも会長でも名誉会長でも創業者でも、

はたまた一国の大統領、世襲制の国王だって、

「死」は間違いなく誰にでも訪れること。

この世の唯一の絶対真理。

みんな死んじゃえば同じ死者。

そこでキリスト教が「売り」にしているのは「復活」。

キリストさんがそうされたように。

永遠の魂ってやつです。

その「勝ち誇ったガイコツ」が、

メソアメリカの地下の世界の神ミクトゥランテクトゥリと融合します。

👇テオティワカンで発見されたメシカ製のミクトゥランテクトゥリ神の彫刻

👇テンプロマヨール博物館のミクトゥランテクトゥリ像

👇テンプロマヨール博物館のミクトゥランテクトゥリ像

だからメキシコの死者の日にも、

祭壇に小ガイコツ「カラベリタ」が供えられるようになったのです。

続きはまた次回~👇

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-4/"]4/4[/su_button]

[su_button url="https://mexicoct.com/category/blog/" style="flat" background="#ce608d" size="5" radius="round" icon="icon: chevron-right" text_shadow="0px 0px 0px #000000" desc="バックナンバーはこちら!"]メキシコ発【キオテ通信】[/su_button]

一番下に関連記事が表示されるようになりました~

画面を一番下👇👇👇までスクロール~

【お一人のお客様同士のライドシェア】

[su_button url="https://mexicoct.com/rideshare/" style="flat" background="#ce608d" size="5" radius="round" icon="icon: chevron-right" text_shadow="0px 0px 0px #000000" desc=""]お得なキオテのライドシェア詳細はこちら[/su_button]

だからメキシコの死者の日にも、

祭壇に小ガイコツ「カラベリタ」が供えられるようになったのです。

続きはまた次回~👇

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-4/"]4/4[/su_button]

[su_button url="https://mexicoct.com/category/blog/" style="flat" background="#ce608d" size="5" radius="round" icon="icon: chevron-right" text_shadow="0px 0px 0px #000000" desc="バックナンバーはこちら!"]メキシコ発【キオテ通信】[/su_button]

一番下に関連記事が表示されるようになりました~

画面を一番下👇👇👇までスクロール~

【お一人のお客様同士のライドシェア】

[su_button url="https://mexicoct.com/rideshare/" style="flat" background="#ce608d" size="5" radius="round" icon="icon: chevron-right" text_shadow="0px 0px 0px #000000" desc=""]お得なキオテのライドシェア詳細はこちら[/su_button]

Facebook

Instagram

メキシコ在住17年目のメキシコガイド兼ドライバーが、

複雑で広大なメキシコを、 【お得】で【楽】で【濃厚】な完全プライベート日本語ツアーで、 数々の遺跡からグルメ、各地の見所、そして雄大なメキシコの山まで、 尽きる事のないメキシコの魅力をお得にご案内しております! 育児期間中につき、 投稿が断続的になっております~。 落ち着きましたらほぼ毎日投稿に戻します。メキシコの死者の日、ちゃんと歴史と意味があるんです。

前回の続きです~👇

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-2/"]2/4[/su_button]

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-1/"]1/4[/su_button]

前回の続きです~👇

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-2/"]2/4[/su_button]

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-1/"]1/4[/su_button]

センパスチルという花を供えるワケ

日本や他国ではマリーゴールドとして知られていますよね。

正確には、

センポウァルソチトゥル(Cempohualxóchitl)。

「20の花」という意味。

「20」という数字は、

マヤ暦やメシカ暦でも登場する数字。

20日x18ヵ月+5日=365日(シウポウァリ)

13日x20週=260日(トナルポウァリ)

マヤ暦の一つクエンタ・ラルガ暦(ロング・カウント)も、

360日(ハァブ)

7,200日(カトゥン)

144,000日(バクトゥン)

という風に「20」の倍数です。

👆いずれにも「20」という数字が絡んでます。

👇これはマヤの数字なんですが、

0から始まって19で終わっています。

全部で「20」。

日本や他国ではマリーゴールドとして知られていますよね。

正確には、

センポウァルソチトゥル(Cempohualxóchitl)。

「20の花」という意味。

「20」という数字は、

マヤ暦やメシカ暦でも登場する数字。

20日x18ヵ月+5日=365日(シウポウァリ)

13日x20週=260日(トナルポウァリ)

マヤ暦の一つクエンタ・ラルガ暦(ロング・カウント)も、

360日(ハァブ)

7,200日(カトゥン)

144,000日(バクトゥン)

という風に「20」の倍数です。

👆いずれにも「20」という数字が絡んでます。

👇これはマヤの数字なんですが、

0から始まって19で終わっています。

全部で「20」。

この「20」という数字が意味するものとは・・・

センパスチルはメキシコ生まれの花。

ちょうどこの時期に咲き誇り、

季節を終えると胞子を地面に落し、

その今期の生涯を終えます。

しかし翌年にはまた生まれ変わるんですね。

だから新な「生」を生む花となったんです。

あとは、

センパスチルの花は太陽光を吸収して光を放つと考えられ、

死者が迷わずに到着できるように「道」を造ります。

ただこれは、

植民地以降に広まったという説が有力。

この「20」という数字が意味するものとは・・・

センパスチルはメキシコ生まれの花。

ちょうどこの時期に咲き誇り、

季節を終えると胞子を地面に落し、

その今期の生涯を終えます。

しかし翌年にはまた生まれ変わるんですね。

だから新な「生」を生む花となったんです。

あとは、

センパスチルの花は太陽光を吸収して光を放つと考えられ、

死者が迷わずに到着できるように「道」を造ります。

ただこれは、

植民地以降に広まったという説が有力。

利用された「死者の日」

あと大事な要素として、 トウモロコシや、 グアバ、サボテンの実、テホコテ、 タマルやモレを供えたりすること。 祭壇もガイコツも無ければ、 もちろん今のように写真もない。 このことから考えられることは、 現代の習慣と比べるなら、 とっても質素なものだった、 でも当時の死生観では最重要な習慣だった、 というイメージが浮かんできます。 そんな「死者」を新たな「生」の誕生へとつなげるための習慣が、 この「収穫の秋」に行われていたわけですが、 スペイン人がやってきて、 その習慣をカトリックの「諸聖人の日」「死者の日」に置き換えたんです。 それが現代の11月1日と2日の「死者の日」の習慣に繋がっています。 もうお分かりの通り、 これは「信仰のすり替え」。 いきなり自分たちが信じる「神」を変えるなんてできっこないから、 わざと彼らの習慣を利用し、 それをカトリックのそれに当てはめたのでした。 この👆信仰のすり替えによる「改宗作業」は、 なにも「死者の日」だけではなくて、 いろんな場面で行われます。 あのクリスマスだってそうです。 元々はメシカの神ウィツィロポシュトゥリの生誕を祝う儀式が行われて時期に、 カトリックの神キリストの生誕を祝う習慣「クリスマス」を充てたのでした。 そしてそれに合わせて、 やったことがある方もいらっしゃる?ピニャタが発明されます。 👇ここで 👇ピニャタは陶器だった

👇ピニャタは陶器だった

カトリックの年中行事の最期のものとなるカンデラリア祭。

これは当時の人々の農業の始まりを祝う習慣に合わせています。

ザックリと、

メキシコの「死者の日」にはこんな背景があるんです。

カトリックの年中行事の最期のものとなるカンデラリア祭。

これは当時の人々の農業の始まりを祝う習慣に合わせています。

ザックリと、

メキシコの「死者の日」にはこんな背景があるんです。

メキシコのガイコツの話

少し「ガイコツ」の話をしときます。 やっぱり、 死者と言えばガイコツ、 ハロウィンと言えばおっかない仮装⇒ガイコツ。(苦笑) 外国のそういう事情に興味なく、 とりあえず「仮装して楽しみたい」という人もいらっしゃるでしょう。 他国のガイコツの話はしりませんが、 メキシコのガイコツには二つあります。- カラベリタ

- カトリナ

「死者」=「ガイコツ」と直結させたいのが人の常。

実はこの習慣というのはヨーロッパです。

元々のメソアメリカにはガイコツを死者の日にお供えするっていう習慣はなかった。

強いて「ガイコツ」が出て来るとすれば、

アステカで知られるメシカ帝国の習慣に、

ツォンパントゥリ(Tzompantli)という、

「ガイコツ台」を設けていました。

「死者」=「ガイコツ」と直結させたいのが人の常。

実はこの習慣というのはヨーロッパです。

元々のメソアメリカにはガイコツを死者の日にお供えするっていう習慣はなかった。

強いて「ガイコツ」が出て来るとすれば、

アステカで知られるメシカ帝国の習慣に、

ツォンパントゥリ(Tzompantli)という、

「ガイコツ台」を設けていました。

このメシカのツォンパントゥリは、

宗教的と言うより、

政治的な意味合いが強いと考えられ、

「死者を敬う」とはかけ離れた意味をもちます。

じゃあどこから登場したのかと言うと、

カタファルコという棺台。

その上に立つ「ガイコツ」です。

👇これ

このメシカのツォンパントゥリは、

宗教的と言うより、

政治的な意味合いが強いと考えられ、

「死者を敬う」とはかけ離れた意味をもちます。

じゃあどこから登場したのかと言うと、

カタファルコという棺台。

その上に立つ「ガイコツ」です。

👇これ

スペイン語ではMuerte triunfanteと言うんですが、

適用な和訳が見つかりません。(苦笑)

Muerteは死者、

Triunfanteは成功した、勝ち誇った

と言う意味。

何が成功で勝ったのかというと、

「復活」の象徴です。

平でも上司でも社長でも会長でも名誉会長でも創業者でも、

はたまた一国の大統領、世襲制の国王だって、

「死」は間違いなく誰にでも訪れること。

この世の唯一の絶対真理。

みんな死んじゃえば同じ死者。

そこでキリスト教が「売り」にしているのは「復活」。

キリストさんがそうされたように。

永遠の魂ってやつです。

その「勝ち誇ったガイコツ」が、

メソアメリカの地下の世界の神ミクトゥランテクトゥリと融合します。

👇テオティワカンで発見されたメシカ製のミクトゥランテクトゥリ神の彫刻

スペイン語ではMuerte triunfanteと言うんですが、

適用な和訳が見つかりません。(苦笑)

Muerteは死者、

Triunfanteは成功した、勝ち誇った

と言う意味。

何が成功で勝ったのかというと、

「復活」の象徴です。

平でも上司でも社長でも会長でも名誉会長でも創業者でも、

はたまた一国の大統領、世襲制の国王だって、

「死」は間違いなく誰にでも訪れること。

この世の唯一の絶対真理。

みんな死んじゃえば同じ死者。

そこでキリスト教が「売り」にしているのは「復活」。

キリストさんがそうされたように。

永遠の魂ってやつです。

その「勝ち誇ったガイコツ」が、

メソアメリカの地下の世界の神ミクトゥランテクトゥリと融合します。

👇テオティワカンで発見されたメシカ製のミクトゥランテクトゥリ神の彫刻

👇テンプロマヨール博物館のミクトゥランテクトゥリ像

👇テンプロマヨール博物館のミクトゥランテクトゥリ像

だからメキシコの死者の日にも、

祭壇に小ガイコツ「カラベリタ」が供えられるようになったのです。

続きはまた次回~👇

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-4/"]4/4[/su_button]

[su_button url="https://mexicoct.com/category/blog/" style="flat" background="#ce608d" size="5" radius="round" icon="icon: chevron-right" text_shadow="0px 0px 0px #000000" desc="バックナンバーはこちら!"]メキシコ発【キオテ通信】[/su_button]

一番下に関連記事が表示されるようになりました~

画面を一番下👇👇👇までスクロール~

【お一人のお客様同士のライドシェア】

[su_button url="https://mexicoct.com/rideshare/" style="flat" background="#ce608d" size="5" radius="round" icon="icon: chevron-right" text_shadow="0px 0px 0px #000000" desc=""]お得なキオテのライドシェア詳細はこちら[/su_button]

だからメキシコの死者の日にも、

祭壇に小ガイコツ「カラベリタ」が供えられるようになったのです。

続きはまた次回~👇

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/diademuertos2022-4/"]4/4[/su_button]

[su_button url="https://mexicoct.com/category/blog/" style="flat" background="#ce608d" size="5" radius="round" icon="icon: chevron-right" text_shadow="0px 0px 0px #000000" desc="バックナンバーはこちら!"]メキシコ発【キオテ通信】[/su_button]

一番下に関連記事が表示されるようになりました~

画面を一番下👇👇👇までスクロール~

【お一人のお客様同士のライドシェア】

[su_button url="https://mexicoct.com/rideshare/" style="flat" background="#ce608d" size="5" radius="round" icon="icon: chevron-right" text_shadow="0px 0px 0px #000000" desc=""]お得なキオテのライドシェア詳細はこちら[/su_button]

SNSにてメキシコの写真と動画を多数アップしています!

#MexicoCompleteTravel

20年近くメキシコの社会にどっぷり浸かり生活している私から見た「メキシコの素顔」を、文章、写真、動画でご紹介しております。 ぜひフォローをお願いします!View this post on Instagram