メキシコ在住15年目、

「メキシコの素顔を世界に!」

をモットーに、

メキシコ公認ツアーガイド兼ドライバーの岩﨑コウです。

ウシュマル(ウクスマル)

(岩﨑撮影)

(岩﨑撮影)

マヤファン、遺跡ファン、メキシコにいらした事がある方々には、

言わずと知れた、

マヤ文化の都市跡であり世界遺産でもあるウシュマル。

日本語では「ウシュマル」と呼ばれていますが、

正確な発音に近いものですと、

「ウクスマル」

となります。

Uxmalと書きますが、

その意味はまだハッキリしないんです。

最も一般的に知られているのは、

「三度の建設」。

現に最も有名なこの☝宗教的建造物“ピラミッド”は、

3度、または4度に分けて建造されているんです。

もう一つの説は、

「豊作」

に関係する意味です。

現にこのエリアでは多くの作物が採れていたと考えられています。

現にマヤ語で

Uxは作物または収穫を意味します。

約2ヵ月ぐらい前から連載しているマヤ文化の遺跡シリーズも、

もう終盤に差し掛かっています。

地理的にもユカタン半島の最も北の部分に来ました。

☝☝☝ココです。(グーグルマップ)

☝☝☝ココです。(グーグルマップ)

メキシコシティから、

直線距離で約1000キロ、

車で行くと約1300キロの距離です!(苦笑)

南に下る感覚なのですが、

実は

緯度的にはメキシコシティよりも上なんですね。

にも拘わらず、

とても暑いんです。(汗)

初回のカラクムルから真北に250キロ、

マヤ前期最後の巨大都市トニナから北東に400キロです。

この距離だけ見ても、

どれだけマヤ文化が広大なエリアに渡って繁栄していたかがわかりますね。

それでこのウシュマル(ウクスマル)ですが、

人々の定住が始まったのが

紀元前500年頃と考えられています。

前回のカバァやエツナでの定住が始まった時期と同じ頃ですね。

同じマヤ圏でも、

テオティワカンや、

メシカ(アステカ)などとは違い、

各地域で、

同じマヤ語族でも兄弟、従兄弟関係にある言語族が、

マヤ各地にそれぞれの首都や“街”を形成していたという事は、

これまで説明してきた通りです。

マヤ前期と後期の都市で、

決定的な違いの一つは、

水源です。

マヤ前期は、

基本的に川などの水源のそばに都市建設が行われています。

ティカルを始め、

カラクムル、

パレンケ、

ボナンパック、

ジャスチランと、

川が近くにあるんです。

一方で、

後期の都市になると、

エツナ、

タバスケーニョ、

サジル、

ウシュマル(ウクスマル)と、

雨水の確保を目的とした建造物が出てきます。

エツナでは傾斜を付けて雨水を確保していました。

タバスケーニョ、

サジル、

ウシュマル(ウクスマル)

などでは、

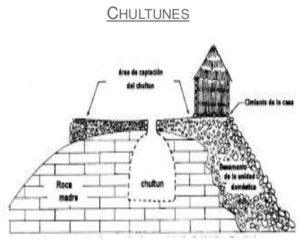

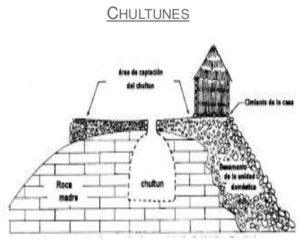

チュルトゥネス(地下の貯水槽)

が出てきます。

なぜならば、

このエリアというのは、

川など地表の水源が限りなく少ない、

またはウシュマルにいたっては、

近くに

川がないんです。

ウシュマルの都市は、

この地域(Puuc )で最も影響力を持ち、

政治的にも経済的にも文字通り

中心的な役割を果たしていました。

全盛期600年頃から900年には街の大きさは約12㎢にも及び、

人口も2万を抱えていたと考えられています。

その巨大な都市を支えるには、

水源の乏しさは死活問題です。

この一帯は、

地下水にあたるまで70m以上掘らなければなりません。

よって、

当時ここで水を得る手段というのは

「雨」だったのです。

ウシュマル(ウクスマル)は地域の首都。

人口や宗教的儀式を支えるための膨大な量の水を確保するのに、

3つの貯水システムを使っていました。

一つは

チュルトゥネス(Chultunes)ですね。

☝☝☝これです。(岩﨑撮影)

☝☝☝これです。(岩﨑撮影)

もう一つは

ブクテオォブ(Bukteoob)。

これは「最後の砦」でした。

どういうことかというと、

貯水池の水がもう尽きてしまった時に、

貯水池の奥(端)に設けられていた、

チュルトゥネスよりも小さな貯水システムです。

最後に、

アカルチェス(Akalches)。

これは池というよりも、

いわばダムのようなものです。

幾つかあったと考えられていますが、

最も知られているのは

チェン・チャン・アカルというものです。

☝☝☝これです。(La Jornada)

Ch’en chan Akal

☝☝☝これです。(La Jornada)

Ch’en chan Akalと書きます。

マヤ語なんですが、

Ch’enは「溜池」、

Chanはヘビです。

「ヘビの溜池」です。

僕が大大大嫌いなヘビは、(苦笑)

メソアメリカ全域で敬われていた生物です。

なぜかというと、

地上の「生」と、

天の神を繋ぐものとして考えられていたからです。

だから至る所に「ヘビ」が描かれたり彫られたりしています。

マヤ圏での雨の神はチャァク(Chaac)と呼ばれます。

メシカ(アステカ)ではトラロックです。

Chanはチャァクの使者のようなものとして考えられますね。

ウシュマル(ウクスマル)は、

前回ご紹介しましたカバァと深く関係していたと考えられています。

カバァとは約18kmのマヤの道「サクベ」で繋がれていました。

また、カバァはもちろん、

前々回のサジル、

シュラパック、

ラブナ

などなど、

近隣のPuuc圏の建築物の特徴は、

この

ウシュマル(ウクスマル)で始まり、

それらの近隣の都市に影響をもたらしたとされています。

☝☝☝Puuc 圏の建造物。上部に装飾が施されていて、

中部は平面の壁です。(岩﨑撮影)

☝☝☝Puuc 圏の建造物。上部に装飾が施されていて、

中部は平面の壁です。(岩﨑撮影)

そんな事で、

ちょっとマニアックで、

長くなってしまいましたが、(苦笑)

ここまで読んで頂きありがとうございました。(笑)

折角ウシュマル(ウクスマル)まで行かれましたら、

その近隣の都市にも合わせて行って頂く事をおススメします!

次はチチェンイッツァです~

#MexicoCentralTours

[su_button url="https://mexicoct.com/blog/" size="6" icon="icon: chevron-right" icon_color="#ffffff" desc="バックナンバーもどうぞ"]【キオテ通信】[/su_button]

[su_button url="https://mexicoct.com/contact/" size="14" wide="yes" center="yes"]このツアーについて今すぐお問い合わせする[/su_button] ]]>